编者按:本文来自微信公众号“造就”(ID:xingshu100),作者:造就,36氪经授权发布。

在外卖系统的算法与数据驱动下,外卖骑手配送时间被不断缩短,而超过了系统显示的配送时间,便意味着差评、收入降低、甚至被淘汰。一系列相关报道引发了“外卖骑手已成高危职业”的讨论。

饿了么回应表示,将新增一个“我愿意多等5分钟/10分钟”功能,同时对优秀蓝骑士提供鼓励机制,即使个别订单超时也不用担责。

美团也声明,系统会给骑手留出8分钟弹性时间,改进奖励模式,让他们在保障安全的同时获得更实际的回报。

两个平台的回应似乎都是在为外卖员考虑,但仔细思考,这些并不能从实际上解放外卖员。

某平台外卖员

如果消费者点击“我愿意多等”,那么只是给骑手排了个外卖派送优先级,这明显只会让“老实人吃亏”;而所谓的弹性8分钟实际上也很容易在系统内通过送达时间抵扣来完成对冲。

如果算法的逻辑和目标始终是更快、更高效、利润率更高,那么,人的位置,劳动力的位置,就始终会处在这样的一个尴尬的境遇里。多等几分钟是一个治标不治本的低效方案,但更赤裸的是,我们似乎很难找到一个“治本”的方案。

一觉醒来,我们都在系统里

我们似乎知道技术入侵生活带来很多问题,但同时又在享受技术带来的各种便利和实际的利益。

我们一边痛骂美团、饿了么,一边点外卖催单,我们无法回避技术的优点和利处。而技术带来的问题,也根本不是我们不点外卖不催单就能解决的……

为什么技术的应用始终是一把双刃剑?

人类该如何去面对技术带来的这种困境?

只利用技术的好处,完全规避其中的风险,可能吗?

郁喆隽

复旦大学哲学学院副教授

大家好,我叫郁喆隽,来自复旦大学哲学学院。

造就这次找到我,交给了我一个特别困难的演讲题目:我们应当给创造力设限吗?

而我作为一个老师,一个学术工作者,最开始听到这个题目的时候,我的反应是这个样子的:

最开始听到这个题目的时候,我的反应是这个样子的

我想,人类的创造力已经这么有限了,为什么还要给创造力设限?应该让它尽情发挥!

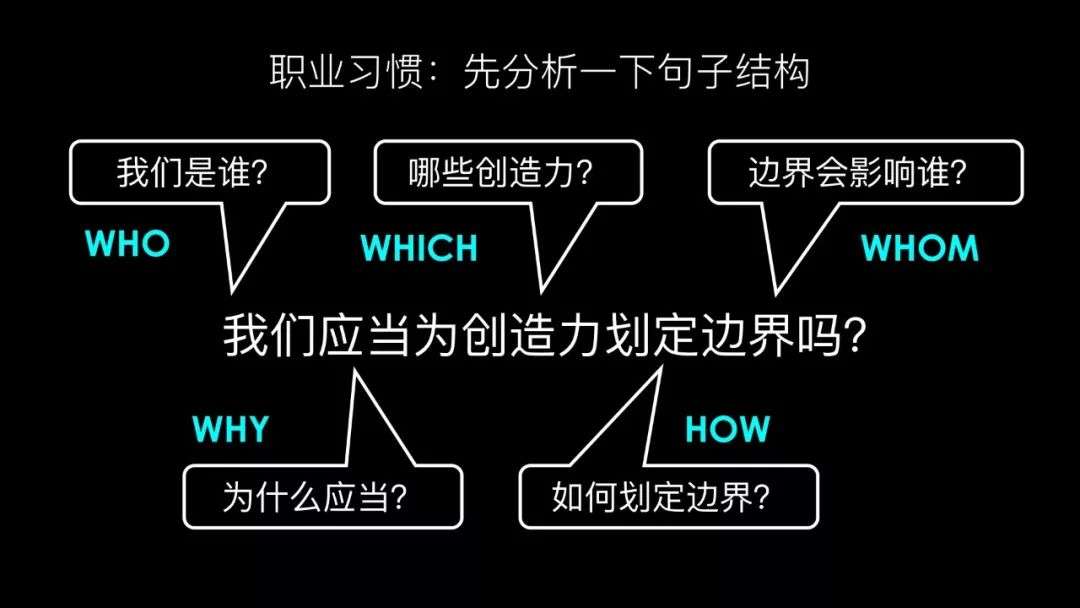

但是,出于我的职业习惯,我就觉得这样一个句子,它的结构是不完整。

所以我给它补齐了句子的结构,把它主谓宾全部放上去。把这个句子改成:我们应当为创造力划定边界吗?

我们应当为创造力划定边界吗?

你看这个句子补全之后,它就不仅仅是一个口号,或者命令式的祈使句。它变成了一个完整的句子。

主语是我们是谁。接下来是应当,应当在哲学上是个应然的问题,它不是一个实然的问题。我们永远不能从实然推出应然。所以要问,为什么应当限制?接下来哪种创造力,还有大家肯定也会关心,如何来为创造力划限?

当然,最重要的问题,作为每一个最终的消费者会问这样一个问题:如果我们给创造力划定了这样一种边界,这些边界会影响哪些人?

01 不同人类文明对待创新的不同态度

我会分别给大家分析这5个问题。

第1个问题就是:我们要限制哪一种创造力?

人类的创造力是多种多样的,而且如果我们纵观整个人类的文明历史、文化历史,我们会发现,不同的时段 、不同的文明,对创造力的态度是截然不同的。

我仅仅给大家做两种极端的归纳:一种叫作弑父文化,另外一种叫克子文化。

郁喆隽在演讲现场

区别在哪里呢?

弑父文化,意味着下一代人总是觉得上一代人,你们是有问题的,我看你不顺眼,我不一定要从肉体上把你干掉,但是我要从精神上干掉你,我要超越你,创造出更新的更好的东西。这就是弑父文化。

另外一种呢,在某些时段和一些国家有所谓的克子文化,就是下一代的人看到上一代,永远处在一种战战兢兢、唯唯诺诺的态度当中。

大家可以想象一下,弑父跟克子,哪一种更有利于创新?

肯定是弑父文化。但是一旦弑父文化过了头,把整个人类文明的最底线的东西给颠覆掉,创新也是无法完成的。

所以我开一下脑洞,以几个人物为代表,来对创造力进行一下小小的归纳和总结。

以几个人物为代表,来对创造力进行一下小小的归纳和总结

从左到右,第一是莎士比亚,人类文学的创造力;贝多芬,音乐的创造力;达芬奇,艺术绘画的创造力。

最后两个,图灵跟爱因斯坦,是不是完全要打勾?

打勾的意思是说,对于莎士比亚这样的文学巨匠、贝多芬这样的音乐家、达芬奇这样的美术家的创造力,我觉得完全没有必要对他进行设限。

为什么呢?因为这样的创造力有一种特点,他们创造出来的作品,如果我们不去听他的音乐,不读他的作品,他对你是没有直接的影响。

但是后两位,要稍稍犹豫一下,图灵我们知道他是个数学家的代表。但是,如果他作为一个现代计算机之父、人工智能之父,这种技术产品对我们的影响,可能就跟前面的文学艺术作品不一样,它会影响到我们每一个人。

如果我们把爱因斯坦放进来,那就会发现——问题更大。

我们知道爱因斯坦是个著名的物理学家,但是他的物理理论在现实当中的应用,其实已经深刻地影响了我们每个人的生活,甚至人类历史的演进。

02 科技发展的科林格里奇困境

所以前几种创造力,我认为没有必要对它进行限制。但是对于后面的科学技术 ,我认为需要进行限制。

那接下来这个问题就是:为什么要对技术的、科技的创造力进行限制?

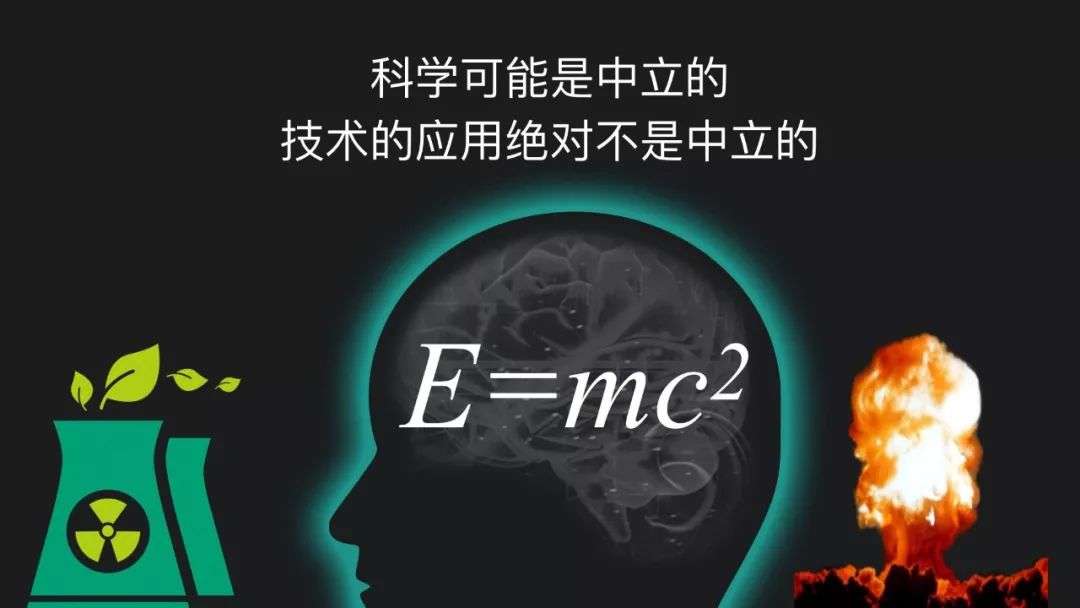

在哲学当中,我们经常有这样的观念,认为科学跟技术是截然不同的两回事情,虽然在我们的日常语言当中经常把二者混在一起,叫做科技。它们之间基本的区别在哪里呢?

科学家,仍在研究科学的时候,基本上是处在一种截然的旁观者、置身事外的状态。他想更好地理解这个世界、这个宇宙, 理解它内部的运行规律和规则。

但是技术不一样。当我们在谈论技术的时候,人是一个实际的行动者,甚至是一个利益的相关者。我们想通过对这个世界的改造,来获取一些我们自己的好处,避免一些坏处。

所以我这边写了两行字:科学可能是中立性的,但是技术的应用,绝对不是中立的。就像这个公式,爱因斯坦著名的相对论的公式E=mc²。

科学可能是中立性的,但是技术的应用,绝对不是中立的

这个公式在技术上的运用,既可以用于和平的发电——一个大家都能接受的用处。但是如果它运用在军事当中,也可以制造核武器,毁灭很多人的生命。当然也取决于这样的核武器,掌握在谁的手中、由哪些国家来使用。

所以在我们整个大的哲学学科当中,存在一个比较小的分支,叫做伦理学,或者说道德哲学——Ethics或 Moral philosophy。在伦理学下面又有一个比较小的分支,一个前沿的分支,来考虑这些问题,它就叫做技术伦理(Techno-Ethics)。

技术伦理学中,对于当代的技术,它其实提出了一个非常有意思的问题。这个问题是由一个叫科林格里奇(Collingridge)的英国哲学家提出来,所以后来的学者用他的名字来命名,叫做科林格里奇困境(Collingridge Dilemma)。

这个概念是在这本1980年的书《The Social Control of Technology》里提出来的。

科林格里奇困境

科林格里奇困境是这样的:一方面,除非一项技术得到了广泛应用,否则它的影响不可能被完全地预测;但是另外一方面,如果一项技术得到了广泛的应用,那么它就难以控制了。

这个就好比踩刹车的程度,如果刹车踩得太死了,技术创新就被彻底遏制;但如果不踩刹车,速度太快了,大家都已经在高速公路上狂飙的时候,你再要对它踩刹车控制它,甚至变道,已经是几乎不可能的事情。

所以现在的人类的技术创新,就基本上处在科林里奇所说的这种困境当中。

如果我们回顾一下,人类的技术发明创造是有非常多的不可预见和意料之外的后果,英语叫unintended/unforeseen consequence。

一个技术专家,一个发明者,在提出这种技术的时候,他完全没有想到,它可能带来这样的后果。

郁喆隽在演讲现场

举个简单的例子,我们知道19世纪的时候,德国科学家发明了橡胶硫化技术,橡胶本身是非常粘稠的,而且在空气中暴露时间长了之后就会老化,变脆变硬,而橡胶硫化技术就可以使它保持弹性。

这种技术产生了一种商品,对我们每个人的生活、对家庭、对人类社会结构,甚至对人口结构产生了致命的影响。这是什么商品呢?

避孕套。

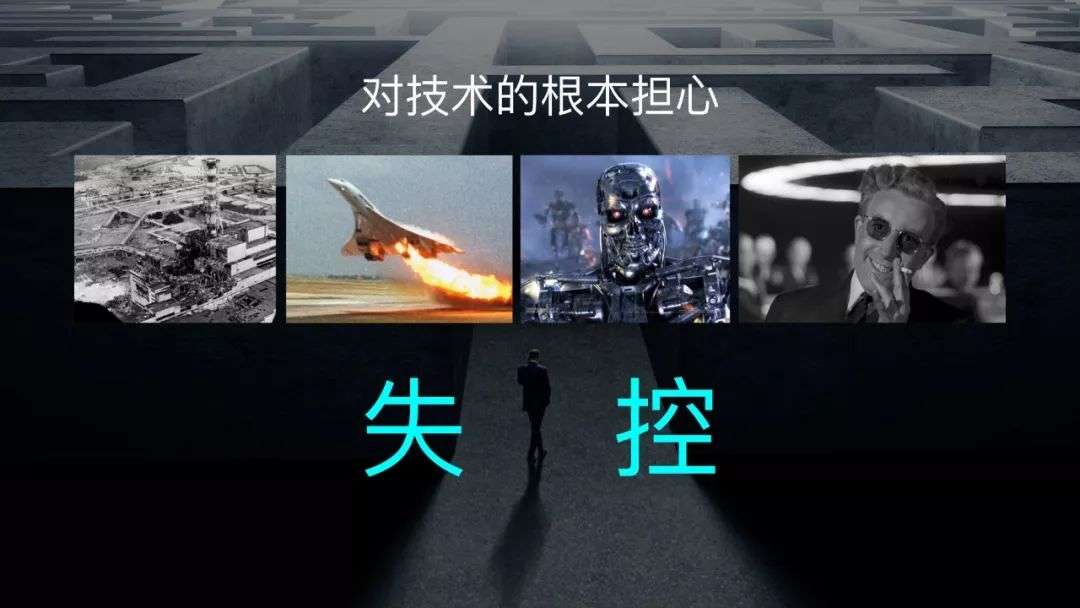

这是个很典型的、技术所产生的不可预见的意料之外的后果。所以在人类的技术史上,从启蒙运动以来,其实就已经产生了这样一种非常深的担心——我们担心技术会失控,因为会产生这些不可预料的结果。

就像我这个图片上面所展示的,历史上发生的一些案例:比如协和超音速飞机的失事,前苏联切尔诺贝利核电站的失控爆炸。

我们担心技术会失控,因为会产生这些不可预料的结果

科幻作品当中也有类似这样的主题,比如说冷战时期的《奇爱博士》,因为这种机械的运算模式,所以不得不把整个人类拖进到核战争的危险当中。

包括像《终结者》这个电影,我们一般人看《终结者》的时候,只知道它是个动作片,甚至有一些惊悚。

但是请不要忘记,《终结者》的背景设定是什么?北美防空司令部的超级计算机失控,用现在流行的话语来说,就是超级人工智能失去了对人类的最基本的关怀。它决定把地球上的人给消灭掉。

所以这种不管是现实当中已经发生过的技术失控,还是科幻作品中设想的技术灾难,都体现了这种最基本的人类的担心。

因此,我们来分析一下,我们现代的技术,到底是由哪些根本性力量驱动的?

我个人的总结把它总结为三个动力,第一个是资本,第二个是权力,第三个是私欲。

三个动力,第一个是资本,第二个是权力,第三个是私欲

其实这三股动力,它的诉求是很不一样的,资本要求的是不断地增值、回报,权力要求更大的控制欲,而私欲很多可能跟我们人类内心基本的生物动力是有关系的,饮食男女。

所以技术在这三股动力的驱使下像什么?它像汪洋大海当中的一只小船,它自身是没有动力的,也没有风帆,它完全不知道驶往何处,只是外面吹的这个大风和涌动的波浪在推动它。

在科幻作品当中,人类反复地提出过这种担心。最早的像雪莱夫人笔下的弗兰肯斯坦,一个被科学家制造出来的怪物,一直到最近几年受到热烈讨论的人工智能,从弱人工智能到强人工智能,再到超级人工智能Super Intelligence。

但是,背后的那个根本的母题(the motif)没有发生变化,就是:“被造物开始逆袭”。

在这里,我们人类好像是一个创造者的角色,而人类这样一个创造者,实际上按照西方的传统,也是个被造物。

但是我们这样一种被造物,现在走在了历史的节点上,我们有能力创造一种被造物,我们担心这种被造物终有一天来反抗我们这个造物主。不仅反抗,它可能把我们最基本的赖以生存的、我们引以为豪的一些能力,从根本上颠覆掉。

一个典型的案例,大家肯定都知道,去年的11月底的时候,前南方科技大学的副教授贺建奎,他向媒体披露,他自己对两个婴儿进行了基因的编辑。有很多人说,这是不是意味着科学家的自律失效了?

有很多人说,这是不是意味着科学家的自律失效了?

当然我个人认为没有那么严重,但是这样一个潘多拉的盒子已经被打开了。

这个事情出了之后,我曾经在课堂上问过我的一些学生,我说:“假使有一天,这个基因编辑技术成熟,你是支持还是不支持对婴儿基因进行编辑?”

他们纷纷说:“不可以,绝对不可以,郁老师。这是不道德的事情,我不会这样做。”

但是我又提了更进一步的问题:“请你想一下,有一天你要为人父母,你要生个自己的小孩,假设是经济上可承受的,而且没有任何副作用,不存在脱靶的问题,你会不会让这样一个科学家来给你制造一个超级宝宝?这个超级宝宝,可能智商可以达到300,百米速度7秒以下,强化的骨骼永远不会骨折,免疫于一切的疾病。”

我提出这个问题的时候,大家都要想一想,我要普通宝宝还是超级宝宝?这个时候困境就来了。

人要站上道德制高点是非常容易的,但你要回避一切技术给你带来的好处,却是极其困难的。

郁喆隽在演讲现场

所以这个问题已经部分地涉及到了对创造力进行设限的话,会影响到谁?

其实,我们每个人都会被它影响到。

最后一个问题,谁来给创造力加一个限定呢?

我也做了一下归纳跟总结,基本上可以归结为以下的四方:政府、学术共同体、企业和终端消费者。

基本上可以归结为以下的四方:政府、学术共同体、企业和终端消费者

但是他们各方的诉求依然还是差异非常大。比如说政府,它可能更关心的是国民整体的福利和安全问题。 对我们终端消费者来说,可能更关心个人的福利、健康、收益,还有下一代的教育问题。所以有很多人说,必须对这几方的诉求进行通盘考虑,我们才可能给创造力设限。

所以我引用了一位西方学者提出的分析框架,叫做利益相关方分析(Stakeholder Analysis)。就是把跟技术创造有关系的人大致分为三类:技术的获利方、技术的决策方、技术风险的承受方。这三个圆圈正好可以画出7个象限。

利益相关方分析

我们一般人在思考问题的时候,往往更多思考自己从中可以获得什么样的利益好处?但是往往会忘记,我可能承受怎样的风险。

但是在这个7个象限当中,大家想一想,最难以控制的是处在哪个象限中的人或者组织?实际上是在获利方跟决策方交叉的这个地方。

因为在这个里面,有很多不是自然人、个人,而是组织团体,甚至是国家,还有一些超国家的团体。他们一方面既是政策的决策者,另一方面又是这个技术的直接推动者、投资者,能从中获得巨大的利益。

所以这样的一个分析模式,使得我们产生了更多的担忧。对个体来说,是否需要经常转换思维方式?因为并不是所有人,总是能在技术创新中获得直接利益。

如果你是决策者,你会对技术进行怎样的限制?或者你随时可能暴露在一种你无法预测的风险当中,那么如何来防控这样的风险呢?

03 我们时代的精神困境

最后,我想说的,是关于我们这个整个时代的精神困境。因为我们人类如今走到这样一个十字路口,前所未有地出现了一种价值相对跟虚无。

历史上有很多的思想家、哲学家、艺术家、文学家,都提出过对人类美好未来的设想,我们把这种美好设想称为乌托邦。而乌托邦本身还包含了一种意味——它很难实现。

但是现在,我们有各种技术可能性,历史上提出种种乌托邦,现在都可能实现。

而跟乌托邦截然相反相对的那个概念,我们把它称作异托邦,就是很不好的未来。但在某种技术的加持下,它是可能出现的。

现在我们人类出现了这种奇怪的状况:对一个人来说,这种未来它是乌托邦,但是对另外一个人来说,它可能是异托邦,反过来也是一样。

所以在乌托邦跟异托邦之间,我们经常会傻傻分不清楚,这个时候就需要伦理、道德哲学和哲学的意义。

当然最近的许多讨论更让我看到,不夸张地说,我们整个人类现在面临的,是一万年未有之大变局。这是我对一句名言的修改,因为李鸿章曾经说过:“中国人面临的3000年未有之大变局”。

为什么叫一万年未有之大变局,这个一万年从哪里来?

一万年,就是人类文明到现在只有一万年的时间。你能够看到这个地球表面如此辉煌的各种建筑、人造物,人类创造的各种财富、各种制度,都只有一万年的时间。它相对于整个宇宙演化史来说太短太短。

但是就像这个词Transhumanism,超人类主义,我们现在的技术不仅可以改造外部世界,我们可以改造自己,改造整个人类,甚至把未来的人类给改造得面目全非,改成和现在人很不一样的一个物种。

人类恰恰处在这样一个十字路口。

我甚至觉得未来不能只谈论所谓的后人类,我觉得可能会出现N种不同的人类,他们处在彼此竞争的状态当中。

所以我找了一段话,这段话来自于文艺复兴时期的一位意大利哲学家皮科。他有一本书叫作《论人的尊严》,他当然是用一种有神论的口吻,他这句话意味非常深。大家看一下:

《论人的尊严》

我特地把这里自由选择四个字的颜色标记出来。生物学教科书告诉我们,所有的物种都在接受自然选择。但是,大家回想一下,人类在多大程度上还在接受自然选择?

人类在绝大多数程度上都是自由选择,我自己给规划一个未来,自己设计自己的形体,甚至未来精神的样貌。

人类恰恰已经突破了整个自然的演化史,达到了这种自由选择的境界。

所以很多人经常给我看这张图——人类的演化,从类人猿开始,到直立人,然后到智人,就是我们这个种homo sapiens。

技术的应用绝对不是中立的

但是未来会怎样?我们未来会变成硅基生物吗,还是向赛博人进发?

结合今天的主题“创造力”,我总结一下。首先,纵观人类在宇宙当中的地位,或者说人类能够产生如此辉煌发达的文明,这本身说明了,人的创造力是好的。

但是,在创造力当中,在当下,尤其需要引起我们关注和反思的,是技术方面的创造力。因为技术的应用绝对不是中立的。

当然最重要是第三句话,其实,当我们作为终端的消费者,作为自然人,作为个体,在选择技术的应用时,不是在选择一件商品,也不仅仅是在选择一种生活方式。

从根本上来说,使用技术,就是在选择一种人性和人类的未来发展方向。